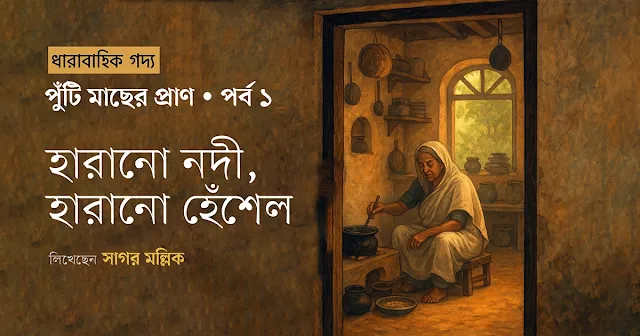

আবহমান কাল ধরে বাঙালির হেঁসেল শুধু রান্নার জায়গা নয়—ছিলো সংসার, সম্পর্ক, আর মাটির ঘ্রাণে গড়া এক সাংস্কৃতিক পরিসর। পাতলা ডালে ভেজা পান্তা, শীতের সকালে ঘুচো চিংড়ির টক ঝোল, কিংবা মাঠ থেকে তুলে আনা ফুলকপির সঙ্গে ট্যাংরা মাছের ঝোল এসব শুধু স্বাদের স্মৃতি নয়, ছিলো জীবনের পাঠ, ঋতুর ছন্দ, আর প্রজন্মান্তরের ভালোবাসার চর্চা।

কিন্তু সেই রান্নাঘর এখন ছোট হয়ে এসেছে। শহরের ছিমছাম রান্নাঘরে চকচকে প্যাকেটের মসলা, বিদেশি রেসিপি আর বড্ড বেশি স্বাস্থ্য সচেতনতায় রান্নাঘর হারিয়ে ফেলেছে তার প্রাণ। হারিয়ে যাচ্ছে সেই রান্নার ঘরের ধোঁয়া, কাঁসার হাঁড়ির শব্দ, ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে মায়ের হাতের গন্ধ। সেই জায়গাটিকে আজ প্রথার নামে পণ্য করে তুলেছে এক বিপণিবদ্ধ সংস্কৃতি, এবং বাজার-নির্ভর এই আগ্রাসন মুছে দিচ্ছে আমাদের নিজস্ব রন্ধনভাষা। তেল-মসলায় ভেজা তথাকথিত ‘রিচ’ খাবারের জাঁকালো খাদ্যাভ্যাসের পেছনে পড়ে আছে এক হারানো গ্রামবাংলা। যেখানে ভাতের হাঁড়ি বড় হলেও মশলার কৌটো ছিলো ছোট। যেখানে রান্না মানেই ছিলো একেকটা ঋতুর গল্প, নদীঘেরা জীবনের ছবি, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত জ্ঞান আর কৌশলের নিরব প্রকাশ।

‘পুঁটি মাছের প্রাণ’ সিরিজ সেই হারানো রন্ধন-ঐতিহ্যের পেছনে ফিরে তাকানোর প্রয়াস। রান্নার রেসিপি নয়, বরং থাকছে রান্নার গল্প। থাকছে নদীঘেঁষা মাছ ধরা জীবনের টুকরো স্মৃতি, হেঁসেলের ভেতরে কেটে যাওয়া দীর্ঘ দুপুরের ছবি, আর থাকবে সেইসব স্বাদ আর ঘ্রাণের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এই সিরিজে আমরা ফিরে যাবো সেই রান্নাঘরে, যেখানে দিদার হাতের আলু-পটলের ঝোলেই লুকিয়ে ছিলো স্বাস্থ্য আর সম্পর্কের নিঃশব্দ গাঁথা। সাগর মল্লিক-এর ধারাবাহিক লেখায় আমরা ফিরে যাবো সেই ডালের বড়ি ভাজা দুপুরে, যেখানে রান্না মানে ছিলো যত্ন, সময় আর ভালোবাসা।—সম্পাদক

দাদুর কাছে শুনেছি বুড়িভদ্রা নদীতে একসময় বড় বড় লঞ্চ চলতো। জেলেদের জালে উঠতো রুপালি ইলিশ, ছেলেরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তো নদীর জলে। বর্ষায় নদী দুকূল ছাপিয়ে প্লাবিত হতো, আর এই নদী ঘিরেই গড়ে উঠেছিলো মানুষের জীবন-জীবিকা। দিদাকে রসিকতা করে বলতে শুনেছি, “তিন গাঙের মাথায় কুমির থাকতো।” কুমির-কামোটের গল্প বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। হারান পাল নদীতে পা হারিয়েছিলেন। সে ঘটনার সাক্ষী গোটা গ্রাম।

আমি অবশ্য এসব চোখে দেখিনি। আমার সময়ের নদী মৃত। একুশ শতকের প্রথমার্ধে বেড়ে ওঠা আমার। আমি দেখেছি সামান্য জোয়ার-ভাটা, দেখেছি ঠেলা জাল ফেলে পুঁটি, মলা, ঘুচো চিংড়ি আর মায়া কাঁকড়া ধরতে। জেলেদের জালে তখনও রুই-মৃগি ধরা পড়তো।

এখন নদীর শুধু নামটুকু আছে। নদী নেই, নেই তার প্রাণ। ভরাট করা নদী এখন মাছের ঘের। সেখানেও চাষ হয় মাছ, কিন্তু আর আগের মতো জেলেরা সেখানে জাল ফেলতে পারে না। কয়েকজন বড় চাষি মাছ তুলে বাজারে বিক্রি করেন। আমরা শুধু কিনে খাই। সেখানে তেলাপিয়া, রুই, কাতল থাকে ঠিকই, কিন্তু কই, টাকি, শোল এদের দেখা মেলে না। |

| নানা রকম নদীর মাছ |

কপোতাক্ষ নদের শাখা নদী বুড়িভদ্রা। কপোতাক্ষে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করে ভূস্বামীরা। সুতরাং বুড়িভদ্রার অস্তিত্ব থাকবে না এমনই স্বাভাবিক। বুড়িভদ্রা নদী কেশবপুর উপজেলার মির্জানগর নামক স্থান থেকে উৎপত্তি হয়ে ভদ্রা নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই ভদ্রা নদী আবার পশুর নদীর সাথে মিশে বঙ্গপোসাগরে গিয়ে পড়েছে। বুড়িভদ্রা নদীর তীরে খ্রিস্টীয় ৭-৮ শতকের প্রত্ননিদর্শন ভরতভায়না বা ভরত রাজার দেউলের দেখা পাওয়া যায়। লোকমুখে কথিত আছে ভরত রাজার দেওউলে এক গুপ্ত পথ ছিলো, সেই গুপ্ত মুখে নারিকেল ছাড়লে ভদ্রা নদীর জোয়ারে ভেসে উঠতো। গুপ্ত যুগে প্রতিষ্ঠিত এই দেউল এখনো মাথা উঁচু করে জানান দেয় ভদ্রা নদীর পাড়ের ঐতিহ্য। কিন্তু বুড়িভদ্রা নদীর অস্তিত্ব বিলিন হওয়ার পথে।

.webp) |

| কচুরিপানায় আবদ্ধ বুড়িভদ্রা নদী। ছবি: ইন্টারনেট |

বুড়িভদ্রা যে দিন নদীতে মাছ ধরতে যেতাম সেইদিন মায়ের ঠ্যাঙানি ছিলো অবধারিত। কিন্তু পুঁটি মাছ আর ঘুচো চিংড়ীর স্বাদ যে উপেক্ষা করা দায়! আর যে দুই/পাঁচ টা ছোট মায়া কাঁকড়া পেতাম, তার টক রান্না খাওয়ার জন্য মায়ের বকুনি ঠ্যাঙানি সহ্য করা যায়। শীতের মৌশুমে একবেলা ভাত খাওয়ার জন্য আজো আমি বাড়ি ছুটে যাই। মাঠের তাজা ফুলকপি, নতুন আলু, ডালের বড়ি আর ট্যাংরা মাছ দিয়ে ঝোল খাওয়ার জন্য। পৃথিবীর সকল ডাক উপেক্ষা করা যায় এই খাবারের জন্য। তেল, মসলা কম দিয়ে এই রান্না যেমন স্বাস্থ্য সম্মত ঠিক তেমনি সুস্বাদু। রান্নাও খুব সহজ। শীতের সিজনে জ্যান্ত ট্যাংরা পাওয়া যায়। বাজার থেকে কিনে এনে কেটে বেছে নিন, খুব হালকা ভাজবেন। সেই তেলে গোটা জিরে আর কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিন। গোটাগোটা করে আলু আর ফুলকপি কেটে ধুয়ে তেলের উপর ছেড়ে দিন। তারপর হালকা নেড়ে লবন, হলুদ দিয়ে গরম পানি দিয়ে দেন। গরম পানি দেওয়ার পর আগে থেকে ভেজে রাখা ডালের বাড়িগুলো দিয়ে দিবেন। পানি ফুটে আসলে, মাছ ছেড়ে দিন। একটা বলক দিলে একটু গরম মসলা বাটা দিয়ে নামিয়ে নিন। আগ বাড়িয়ে পেয়াজ, রসুন, আদা বাদা দিবেন না। অতিরিক্ত আর কোন মসলা ব্যবহার করবেন না। তাহলে শীতের সবজির আসল মজা পাবেন না। এই রান্নার পদ্ধতি কিন্তু আমার মায়ের, বা মায়েদের জেনারেশন এর। আমার নানী এই তরকারি রান্না করলে তেলে সবজি পড়বে না, গরম মসলাও পড়বে না। কিন্তু স্বাদ হবে দ্বিগুণ। দিদা কি করবে? আগে থেকে আলু ফুলকপি গরম পানিতে সিন্ধ করে নেবে, তাতে লবন হলুদ দিয়ে রাখবে। তেলে গোটা জিরে আর কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়ে আগে সিন্ধ তরকারি ঢেলে, ডালের বড়ি দিয়ে একটা বলক আসলে নামিয়ে ফেলবে। এ খাবার খেলে হার্টের রোগ হওয়ার সম্ভবনা নাই, ভুড়িতে মেদও হয় না। এসব খাবার এখন আর রান্না হয় না। আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের রান্না ঘরের ঐতিহ্য।

আমার পরিবারে বাবা-মা, এক বোন ছাড়াও আছেন ছোট কাকা-কাকিমা ও তাদের মেয়ে, জ্যাঠা-জ্যাঠিমা ও তাদের তিন সন্তান, দাদু-দিদা সব মিলিয়ে আমরা চৌদ্দ জন। তবে প্রতিদিন রান্না হয় সতেরো-আঠারো জনের জন্য। ক্ষেতের মজুর, বাড়ির কাজের লোক, তাছাড়াও পড়শি যখন তখন জুটে যায়। এক বেলা সতেরো আঠারো জনের রান্না মানে ঘন ডাল কিংবা ভুনা তরকারিতে হয় না। তরকারির লম্বা ঝোল কিংবা পাতলা ডাল লাগে। প্রথমে তরকারি দিয়ে খেলে বেশি লাগবে বলে পাতলা ডাল আর আলু ভর্তা দিয়ে খেয়ে পেট ভরতে হয়। মা, জ্যেঠিমা রান্না ঘর থেকে বের হতে পারে না সারাদিন। কাকিকা থাকে থামা বাসন ধোঁয়া মাজাতে। রান্নাবান্না শুধু রান্নার যায়গা ছিলো না, সামাজিক বন্ধনের আতুরঘর ছিলো হেঁসেল। যেদিন থেকে বাঙালির হেঁসেল ছোট হতে শুরু করেছে তখন থেকে আমাদের সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হতে থাকে। তরকারির ঝোলা থেকে তেল মসলা দিয়ে ভুনা রান্না হতে থাকে। মাংস রান্নায় বাদ পড়তে থাকে আলু। খাবারের তেল মসলার সাথে বাড়তে থাকে হার্টের ব্লক। হাসপাতালে বাড়ে সিরিয়াল আর বিক্ষিপ্ত হয় হৃদয়।

দাদু, দিদা গত হয়েছেন কয়েকবছর। চৌদ্দ জনের এক পরিবার ভেঙে বারো জনের তিন পরিবার এখন। তিনটা আলাদা বাড়ি, আলাদা রান্নাঘর। এই রান্নাঘরে কী রান্না হয় এখন?

চলবে...